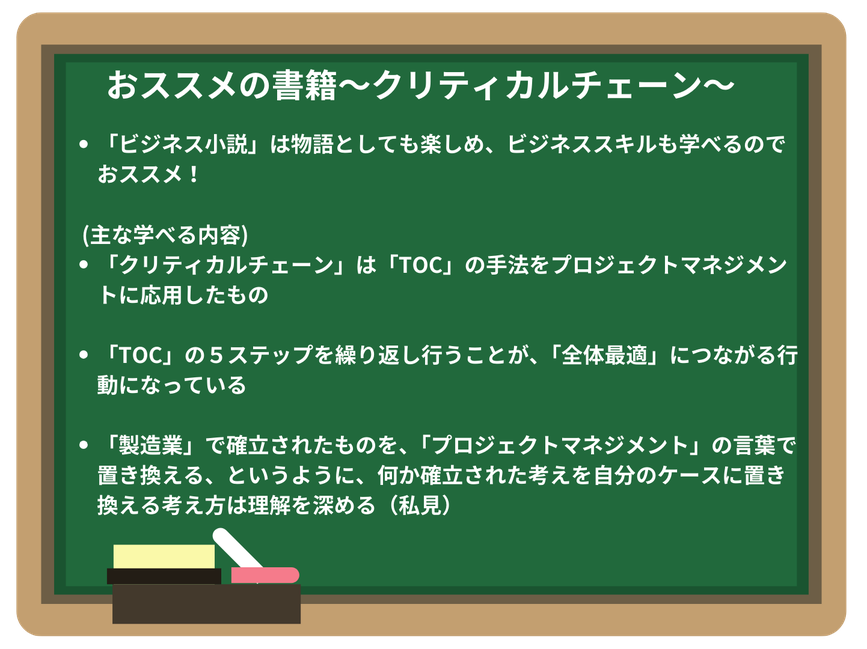

私は読書が趣味で、特に「ビジネス小説」や「経済小説」が好きで、このブログでは特におススメの書籍をご紹介していきたいと思います。まず最初にご紹介したい本は、「クリティカルチェーン(ダイヤモンド社)」になります。

最初にこの本を紹介しようと思いましたのは、私が「ビジネス小説」というものに興味を持つきっかけとなったからです。私がまだバリバリのSEだったころ(もう20年も前ですが。。。)、当時の課長から紹介していただいたのがこの本を知るきっかけでした。物語としても面白く、ビジネススキルの知識も得られるということで、大変感動したことを覚えています。

さて、少し本の内容をご紹介したいと思いますが、皆様は「TOC」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?「制約条件の理論」と翻訳される言葉で、最初は工場の生産管理のマネジメント手法として考案されたものと理解しています。この分野のバイブルとしては、同じシリーズである「ザ・ゴール(ダイヤモンド社)」という本が有名です。

「TOC」の最も重要なエッセンスは、「従属関係にある連続したフローにおいて、フロー全体のスループットを決めるのは最も能力の低い箇所である」ということかと思います。

例えば、工場の生産ラインにおいて、機械A、機械B、機械Cと続けて処理がなされるとします。つまり、機械Aの処理が終了しないと、機械Bの処理はできません。このような関係を、「機械Bは機械Aに従属している」といいます。今、1分間あたりの処理量が

機械A:10個

機械B:15個

機械C:20個

だった場合、このフロー全体のスループットはどうなるでしょうか?そうです、1分間に10個となります。なぜなら、機械Aで作られる10個以上に、製品が作られることはないからです。たとえ、機械Bで20個、機械Cで30個作れる能力に改善したとしても、全体のスループットは10のままで、それどころか機械Bや機械Cの後ろには仕掛在庫が増え、維持・管理コストが増えてしまうといったことが生じます。部分最適の結果、全体最適が損なわれる典型的な例かと思います。

TOCでは、このような機械Aのことを「制約条件」と呼び、次の5つのステップで管理すれば、それが結局は全体最適につながるとしています。

ステップ1:制約条件を見つける

ステップ2:制約条件を徹底活用する

ステップ3:制約条件以外の全てを制約条件に従属させる。

ステップ4:制約条件の能力を高める

ステップ5:惰性に気を付けて最初のステップへ戻る

ここでは、各ステップの詳細を説明することはしませんが、要は「一番弱いところを注力して強化しよう」ということです。そして、これが「全体最適」へのマネジメントになるということです。皆さんは「全体最適」と聞いて、どのようなイメージを持たれるでしょうか?私は、何やら「全てを把握したうえで、最もいい改善策を実行する」といった、雲を掴むようなイメージを持っていました。それが、TOCの考えだと、「とにかく一番弱いところを強化せよ!」ということが全体最適ということになるので、これなら何かできそうな気がしてきました。

すみません、TOCの説明が長くなってしまいましたが、「クリティカルチェーン」というのは、これを「プロジェクトマネジメント」に応用したもので、本の中でもどのようにTOCをプロジェクトマネジメントに応用するかが書かれています。物語の内容は、エグゼクティブMBA准教授のリックという主人公が、エグゼクティブMBAの学生からの「生きたプロジェクトマネジメントの事例」を活用しながら、クリティカルチェーンという手法を構築する様が描かれています。学生の中には建設業、製造業、システム開発業等のプロジェクトを基調とする業務に従事するメンバーが参加しており、様々な業界の事例から学ぶことができます。

そして、製造ラインの例を、プロジェクトマネジメントに応用するにあたり、次のような「置き換え」を考察しているシーンがあります。

【製造ラインの言葉】 【プロジェクトマネジメントの言葉】

仕掛在庫 → セーフティ

ボトルネック → クリティカル・パス

これについても、詳細を説明することは省きますが、私は「確立されたもの」に「自分のケース」を当てはめて応用する、という考え方が大好きで、このシーンがもっと好きなシーンの1つですので、ご紹介させていただきました。

さすがにこのブログでTOCやクリティカルチェーンの内容について説明するのは無理がありますので、ぜひ本を読んでみていただきたいのですが、改めて、この「ビジネス小説」というのは、物語も楽しめ、ビジネススキルも学べてしまう、まさに「一石二鳥」の書籍となっていますので、ぜひ一度読んでみていただければと思います。